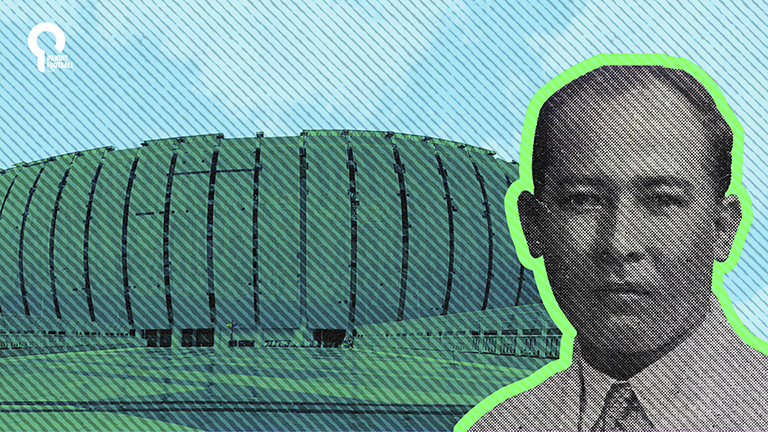

Belakangan, wacana penggantian nama Jakarta International Stadium (JIS) mencuat. Sejarawan JJ Rizal mengusulkan stadion itu diganti menjadi Stadion MH Thamrin.

"Thamrin adalah pahlawan nasional sekaligus tokoh Betawi, warga asli Jakarta. Dia juga dikenal sebagai penggila bola dan punya visi sepakbola modern Indonesia sebagai reaktor kebangsaan," ujar Rizal kepada detik.com.

Politikus Fadli Zon juga berkata demikian. Ia mengusulkan JIS diganti menjadi Stadion Bung Hatta. Politikus partai Gerindra itu berpijak pada sejarah proklamator kemerdekaan yang terdiri dari dua orang, yakni Sukarno dan Hatta. Sukarno sudah dijadikan nama stadion, sementara belum ada nama stadion yang menggunakan nama Bung Hatta.

Stadion-stadion Indonesia kerap memakai nama tokoh daerah di mana stadion itu berada. Misalnya Bung Tomo, Sultan Agung, Agus Salim, BJ Habibie, Bumi Kartini dan lain-lain.

Penamaan ini bukan sekadar soal penamaan. Ada dimensi sejarah - dan di titik tertentu dimensi politik - yang melatarbelakanginya.

Banyak tokoh pergerakan yang namanya tidak dijadikan nama stadion, misalnya Bung Hatta. Sejauh ini ada tiga nama tokoh pergerakan dari Sumatera Barat yang dikenal dalam historiografi nasional, yang namanya diabadikan menjadi nama stadion, yakni Agus Salim, Khatib Sulaiman, dan Mohammad Yamin. Tokoh-tokoh lain tidak (atau belum) mendapat tempat. Tidak Bung Hatta, tidak Sutan Sjahrir, tidak Rahmah el-Yunusiyah, tidak Rohana Kudus, apalagi Tan Malaka.

Daftar itu bisa diperpanjang dengan daftar-daftar nama tokoh pergerakan dari berbagai daerah lain.

Kabupaten Jepara punya stadion dengan nama pahlawan perempuan yang sangat ikonik, Gelora Bumi Kartini. Masyarakat Pamekasan mengingat salah satu ratu yang pernah bertahta di sana dengan menyelamatkannya menjadi nama stadion, Ratu Pamelingan.

Surabaya punya Stadion Bung Tomo. Bantul memakai nama Sultan Agung. Bandung punya “Si Jalak Harupat” Otto Iskandar Dinata.

Sejarah memang selalu memunculkan cerita-cerita kepahlawanan yang diteladani, diingat, dan diwariskan. Proses pewarisan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara: cerita dari mulut ke mulut, propaganda, pengajaran di institusi pendidikan, perayaan, dan lain-lain.

Sepakbola, sebagai salah satu budaya populer, menjadi alat politis yang salah satunya melalui penamaan stadion.

Untuk mengetahui mengapa Indonesia gemar mengingat tokoh di masa lalu dengan menyematkannya ke nama sebuah bangunan - dalam hal ini stadion - jalan, bandara, dan berbagai ruang publik lain, kiranya bisa dilacak dari akar sejarah republik ini.

Politik Ingatan

Di tiap rezim, negara ini hampir selalu mewariskan sesuatu yang perlu diingat dan dipelihara. Di masa Sukarno, kebencian terhadap orang Belanda meluap-luap. Segala hal yang berkaitan dengan Belanda harus dihapus, dan orang-orang Belanda disuruh kembali ke tanah nenek moyang mereka.

Merujuk surat kabar Pedoman, yang dilansir dari Tirto.id, pada 1957 bersamaan dengan perintah “pengusiran” orang-orang Belanda, pemerintah Indonesia juga menginstruksikan kepada perwakilan diplomatik Belanda untuk menutup kantor-kantor konsulatnya di seluruh Indonesia. Tindakan militer akan diberlakukan bagi kalangan yang menolak perintah tersebut.

Penelitian historiografis di era 1950-an dilakukan dalam rangka membangun kesadaran nasional, seperti yang dikatakan Mohammad Yamin. Gagasan ini segera menjadi landasan penyusunan sejarah nasional (Bambang Purwanto, Henk S. Nordholt, Ratna Saptari: 2009, hlm. 8).

Salah satunya dengan cara membuat penulisan sejarah (historiografi) baru. Tokoh-tokoh yang menurut Belanda dianggap sebagai pembangkang atau pemberontak, di balik (dengan ditulis dan diingat) menjadi pahlawan yang gagah berani.

Narasi tentang Diponegoro, misalnya, diolah sedemikian rupa sehingga ia dianggap pahlawan gagah berani yang menentang kolonialisme. Padahal, Diponegoro tak pernah mengatasnamakan perjuangannya di atas nama “Indonesia”.

Narasi inilah yang membuat alasan tiap tahun pemerintah menetapkan hari pahlawan nasional pada 10 November menjadi logis. Negara butuh tokoh untuk diingat dari hasil penyuntingan dan seleksi sedemikian rupa agar tokoh tersebut layak disematkan gelar pahlawan nasional, demi kepentingan historis atau politis.

Nasionalisme Sukarno pun saat itu meluap-luap. Ia membangun Stadion Utama GBK sebagai sebuah kebanggan. Merujuk pada memoar Syaifudin Zuhdi, Berangkat dari Pesantren, saat itu Sukarno sedang mencari nama untuk stadion yang sedang dibangun.

Saat ini, nama yang direncanakan adalah Pusat Olah Raga Bung Karno. Syaifudin Zuhri kemudian mengusulkan mengganti nama itu menjadi Gelanggang Olah Raga (Gelora) Bung Karno karena, menurutnya, kata pusat itu tidak sesuai dengan semangat olahraga.

Saat Suharto naik tahta, generasi Orde Baru dididik untuk selalu mengingat kekejian Partai Komunis Indonesia (PKI) dan memelihara rasa benci terhadap hal-hal yang berbau komunisme. Narasi sejarah disunting lagi agar sesuai dengan keinginan pemerintah. Museum dan monumen untuk mengingat kekejian PKI dibangun. Buku-buku yang mengkambing-hitamkan PKI ditulis. Itu adalah upaya mengingat dan mewariskan, dengan menyunting di bagian tertentu, untuk menghilangkan apa yang tidak disukai rezim.

Peran PKI dalam pemberontakan melawan pemerintah kolonial pada 1926 tidak ditulis dalam sejarah. Tokoh-tokoh yang pernah berada dalam partai itu dihapus dari sejarah nasional, seperti yang terjadi pada Alimin dan Tan Malaka.

Di masa Suharto-lah, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1984, nama Stadion Utama GBK diubah menjadi Gelanggang Olahraga Senayan. Ini bukan sekadar pergantian nama. Ini adalah upaya politik, di mana Suharto mencoba menghapus jejak-jejak Sukarno dalam peta sejarah Indonesia.

Stadion Haji Agus Salim di Padang juga erat kaitannya dengan politis. Stadion itu dibangun dalam rangka persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 1983. Logis saja kemudian stadion itu diberi nama Haji Agus Salim, seorang pemikir Islam cerdas di masa pergerakan.

Pembangunan stadion yang mengandung motif politis juga dapat dilacak pada sejarah pembangunan Stadion Sriwedari, Solo. Pembangunan Stadion Sriwedari diusulkan oleh R.M.T Wongsonegoro kepada Sri Susuhunan Paku Buwono VIII, yang disetujui pada 1932.

Motif pembangunan stadion itu adalah agar kaum bumiputra juga mempunyai fasilitas sepakbola yang pada waktu itu hanya digunakan oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa.

Fasilitas-fasilitas sepakbola pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Belanda dan golongan Eropa lain, sehingga kelompok bumiputra tak mendapat tempat.

Mengutip laman Cagar Budaya Kemendikbud, sempat muncul wacana Stadion Sriwedari akan diubah menjadi Stadion R. Maladi, atas usulan Paguyuban eks Tentara Pelajar Brigade 17 Surakarta.

Apa yang diusulkan Paguyuban eks Tentara Pelajar Brigade 17 Surakarta adalah bentuk ingatan kolektif atas masa lalunya. Ingatan itu disosialisasikan melalui narasi sejarah, cerita antargenerasi, atau propaganda.

Maladi, sebagai Menteri Olahraga pertama sekaligus mantan Ketua PSSI periode 1950-1959, juga adalah kiper tangguh. Memori itulah yang coba dirawat oleh Paguyuban eks Tentara Pelajar Brigade 17 Surakarta. Di sisi lain, Maladi juga pernah menjadi tentara pelajar pada peristiwa Serangan Empat Hari di Solo yang terjadi pada 7-10 Agustus 1949.

Yang cukup menarik adalah penamaan Stadion Lukas Enembe. Awalnya, nama stadion itu adalah Stadion Papua Bangkit. Perubahan menjadi Stadion Lukas Enembe menarik karena, Lukas Enembe adalah Gubernur Papua aktif. Penggantian ini didasari anggapan bahwa tanpa Lukas Enembe, Papua tak akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON), seperti yang dikatakan ketua PB PON Papua sekaligus anggota DPR Papua Yunus Wonda, dilansir dari kompas.com.

Penamaan stadion ini mengingatkan pada peristiwa pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai negara yang belum lama merdeka dan ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games adalah sebuah kebanggaan yang layak disambut dengan suka cita.

Pembangunan stadion yang megah akan mengangkat citra Indonesia di mata negara-negara lain. Sukarno ingin menunjukkan dan mewariskan sebentuk national building melalui pembangunan stadion yang ia gagas.

Sukarno telah mewariskan stadion yang tak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga semata. Namun, SUGBK juga bisa menjadi arena konser dan arena kampanye partai politik. Pada 23 Mei 1965, SUGBK menjadi lautan merah. Bukan karena timnas sedang bermain, melainkan ribuan anggota PKI sedang merayakan ulang tahun partai yang ke-45.

Penamaan SUGBK memang bukan sekadar penamaan, sampai-sampai Suharto berusaha mengubahnya.

Komentar