Sepakbola bisa dibilang sebagai olahraga paling membius di seluruh dunia. Entah pelet jenis apa yang ada di dalam olahraga yang populer sejak akhir abad 19 ini, sehingga banyak orang yang tergila-gila tanpa memandang usia.

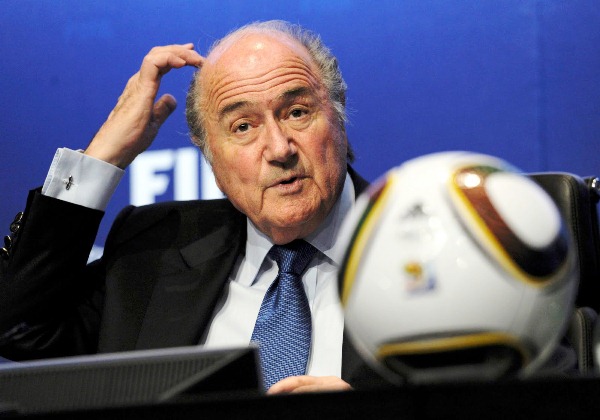

Nomor orang satu di sepakbola? Bukan Pele ataupun Maradona. Dialah presiden FIFA. Bicara soal FIFA, tentu tak dapat dipisahkan dari seorang tua bernama Sepp Blatter. Masa jabatannya dimulai sejak 1999. Ia, bahkan berkuasa lebih lama ketimbang Vladimir Putin, Presiden Rusia.

Di usianya yang ke-78, ia masih terlihat sehat dan bugar untuk memimpin federasi tertinggi hingga 20 tahun mendatang. Lahir di masa Hitler dan Mussolini masih berkuasaâia lahir 1936âBlatter belajar benar bagaimana mengelola sebuah kuasa.

Kuasa dalam konsep filsuf Prancis, Michel Foucault, dimaknai sebagai kepemilikan, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana saja yang terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem reguliasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja. (Eriyanto, 2009:65-66)

Ada dua pilihan menjadi berkuasa: aksi represif dan penetrasi ideologi. FIFA sebagai sebuah organisasi, menerapkan pilihan pertama tentu sebuah kesalahan. Penetrasi ideologi memang selalu ada di tiap organisasi yang menghegemoni bagi anggota-anggotanya. Masalahnya adalah terkadang ada kelompok minoritas yang melakukan perlawanan atas ideologi tersebut.

Konsep hegemoni mulai dikenal luas lewat tulisan filsuf Italia, Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni adalah penyaluran ideologi tanpa paksaan dan diterima sebagai konsensus umum oleh masyarakat. Inilah yang selama 15 tahun dipraktekan Blatter di FIFA.

Rambut keperakkannya seolah menutupi sifat rakusnya akan kekuasaan. Lihat saja bagaimana anggota komite eksekutif FIFA menghamba pada dirinyaâmeski akhir-akhir ini kerap terdengar suara-suara sumbang yang bertentangan dengan dirinya.

Satu hal yang paling menonjol adalah soal pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan uang yang tak berseri, Mohammed bin Hammam mulai menggalang kekuatan. Qatar pun mencatatkan sejarah sebagai negara Arab pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia.

Lalu, di kemudian hari Hammam disangka menyuap sejumlah anggota pengambil keputusan agar sepenuhnya mendukung Qatar. Ini pula yang membuat Blatter seolah tak puas atas penunjukkan Qatar tersebut. Belum lagi terdapat sensitifitas akibat persaingan keduanya bersaing dalam perebutan kursi penguasa tertinggi di FIFA.

Hamman diyakini menjadi orang yang tepat karena berasal dari kalangan pebisnis yang diduga tak akan menyelewengkan dana. Hamman pun dipastikan tersingkir. Sebagai informasi, Ibn Hammam adalah penyokong dana pencalonan Blatter di pemilihan Presiden FIFA pada 1998 dan 2002.

Dengan semangat âon clinicâ Blatter menyudahi sumpahnya yang menuntutnya melepaskan jabatan pada 2015. Ya, Blatter kembali menuju bursa persaingan tunggal ala-ala âpemiluâ di Korea Utara. Perlahan kontra-hegemoni mulai menyeruak.

Seperti yang selama ini terlihat di media, seolah ada bau busuk yang membuat Blatter dan Presiden UEFA, Michel Platini, berjarak. Keduanya tak pernah sependapat. Dengan mantap, walau tak terang benderang, UEFA bergerak melawan. Apalagi FA, Federasi Sepakbola Inggris, pernah menolak mentah-mentah tudingan FIFA yang serta merta menuduh media Inggris berburuk sangka padanya.

Ocehan UEFA di media seolah tipuan belaka. Mereka mencanangkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih megah pada akhirnya. Mereka mendelegasikan ujung tombak perlawanan pada seseorang yang berperan besar menjadikan Manchester United sebagai klub terbesar di dunia.

Dialah David Gill, bekas Chief Executive Manchester United dan Wakil Ketua FA. Pengaruhnya pula yang membuat Gill dipercaya sebagai Wakil Ketua kelompok ekonomi G-14. Posisinya menjadi penting bagi Inggris setelah duduk sebagai anggota komite eksekutif UEFA.

Kemarin (8/10), Gill mewakili UEFA maju di bursa pencalonan wakil Presiden FIFA. Kabar ini tentu saja tak akan menyenangkan bagi Blatter. Bagaimana mungkin seorang Inggris yang kerap menjadi oposisi, kini ada dalam âselimutâ yang ia pakai, di atas âkasurâ yang sama.

Belum diketahui secara resmi apa motivasi Gillâmemang tidak akan diketahui secara resmiâmenjadi wakil Presiden FIFA. Namun, penempatan Gill sendiri dapat menjadi penyeimbang dan sebagai ideologi tandingan di dalam institusi tersebut.

Blatter tentu tak akan lupa saat salah seorang anggota komite eksekutif-nya, bersuara lantang dengan menyebut Piala Dunia 2022 tak akan digelar di Qatar. Benar, ia adalah Theo Zwanzieger yang mewakili UEFA di komite eksekutif.

Lantas, bagaimana jadinya jika David Gill melakukan penetrasi ke FIFA, bukan sebagai anggota komite eksekutif, melainkan bersanding hampir sejajar dengan Blatter.

Lambat laun, hegemoni penguasa mulai pudar. Apa yang akan dilakukan Blatter? Mungkinkah melakukan cara-cara ârepresifâ seperti yang diduga ia lakukan pada Ibn Hamman, atau lebih memilih mundur dan menyerah pada takdir?

Blatter telah berkantor di FIFA sejak 1975, masa di mana Diego Maradona belum dibenci publik Inggris karena gol tangan tuhannya. Bisa dibilang, tak ada yang lebih mengetahui seluk beluk FIFA kecuali Blatter. Mungkin, ia kini tengah membangun pusara di bawah kursi yang ia duduki dengan papan marmer bertuliskan âpresidentâ.

Sumber gambar: thetimes.co.uk

![[On This Day] Kado Apa yang Cocok untuk Blatter?](https://panditfootball.com/content/uploads/2015/03/Sepp-Blatter-Fifa-preside-012.jpg)

Komentar